前回は、食べ物を食べることによって、歯の表面は酸性になって脱灰が生じ、その後、唾液の作用により中性に戻って再石灰化が起こること、食事のたびに、この脱灰と再石灰化が繰り返されることを説明しました。

今回は、食事や間食がむし歯のなりやすさにどのように影響しているかを説明しようと思います。

食事や間食とむし歯の関係については、いくつかの側面があります。

例えば、“甘いものばかり食べているとむし歯になる”っていうことが言われていたりしますが、本当でしょうか?

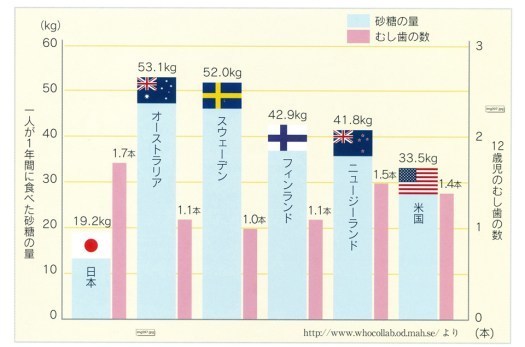

下のグラフは、国別の、一人当たりの砂糖の消費量とむし歯の本数を示したものです。

“甘いものばかり食べているとむし歯になる”、ということが本当であれば、砂糖の消費量の多い国でむし歯の本数が多くなるはずです。

しかし、日本は、他の国に比べて砂糖の消費量は一番少ないのに、むし歯の本数は一番多い結果となっています。

つまり、甘いものを多く食べたからといって、むし歯になりやすくなるというわけではないようです。

ここで示されている、国別の一人当たりのむし歯の本数の違いに何が影響しているかは、また別の機会に説明します。

甘いものを多く食べると、むし歯になりやすくなるわけではないですが、全く無関係というわけではありません。

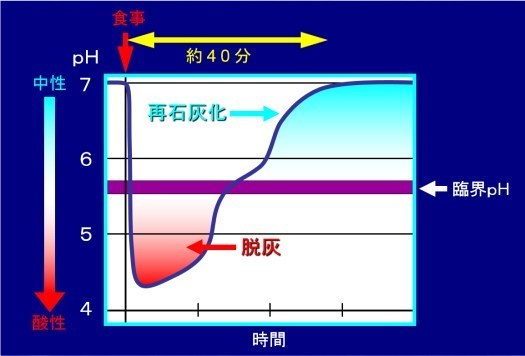

下の図は、前回説明しました、食べ物を食べた後の、歯の表面のpHの変化のグラフです。

繰り返しになりますが、食べ物を食べた後、歯の表面は酸性になって脱灰が生じ、その後、唾液の作用により中性に戻って再石灰化が起きます。

この現象は、糖分や炭水化物などを含む食べ物がお口の中に入るたびに繰り返されます。

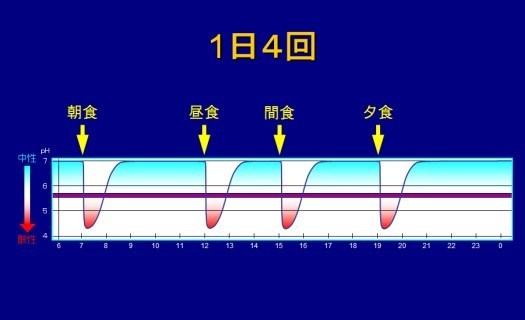

通常、食べ物がお口の中に入るのは、朝・昼・夜の食事の時と、間食の時です。間食の取り方は個人により差があると思いますが、3時ごろに一度間食を取るとすると、食べ物がお口の中に入る回数は、一日4回です。この場合の、歯の表面のpHの変化をグラフにすると、下の図のようになります。

食事や間食の後に、脱灰される時間がありますが、それ以外の再石灰の時間のほうがはるかに長いため、むし歯になってしまったり、むし歯が進行してしまうリスクは低いといえます。

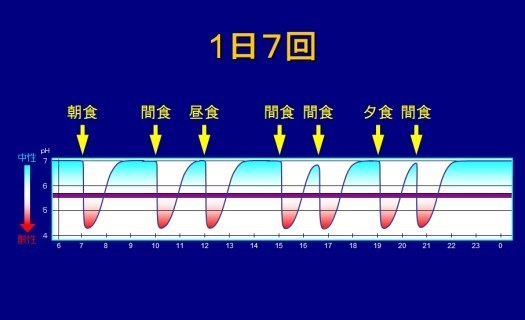

しかし、間食の回数が多いと、下の図のように、脱灰の時間は多くなり、再石灰化の時間は少なくなってしまいます。

こうなると、歯の表面からミネラル分が溶け出してしまう時間が長くなり、歯がもろくなって歯に穴が開いてむし歯になるリスクは高くなります。

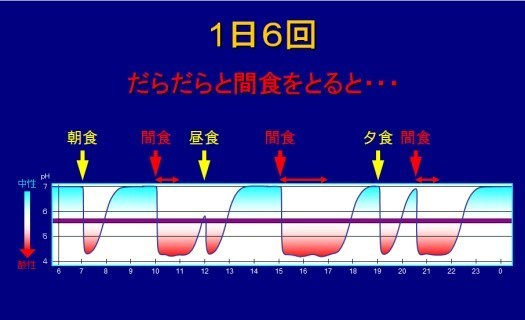

また、間食の回数だけではなく、間食のとり方もむし歯のなりやすさに関係します。

だらだらと間食をとっていると、歯の表面に糖分が持続的に供給され、その間はずっと脱灰されていることになります。また、飴のように長い時間お口の中にあるもの、キャラメルやビスケットなど、食べた後に歯の表面にくっついて長くとどまるものでも、同様に糖分が長時間供給し続けられますので、脱灰の時間が長く続きます。

この場合の、歯の表面のpHは下の図のようになります。

このように、食事や間食の回数が増えることによって、歯の表面が脱灰される時間が長くなり、また、食べ物がお口の中に存在する時間が長くても、脱灰の時間が長くなり、むし歯になりやすい状態となります。

逆に言えば、間食の回数を減らす、だらだらと間食をとらない、食べた後に食べかすが残らないようにする、といったことに気をつけることで、むし歯のリスクを低くすることができます。

監修歯科医師

緑ヶ丘歯科クリニック

院長 田中秀司

【所属学会】

日本補綴歯科学会

日本ヘルスケア歯科学会

【経歴】

1969年2月1日 鳥取県鳥取市生まれ

1993年 広島大学歯学部 卒業

1993~1995年 広島大学歯学部附属病院 研修医

1995~1998年 広島大学大学院

1998~2000年 ペンシルバニア大学医学部 学位取得後 研究員

2000~2001年 広島大学歯学部附属病院 医員

2001~2005年 広島県呉共済病院 歯科 勤務

2005年 緑ヶ丘歯科クリニック 開院